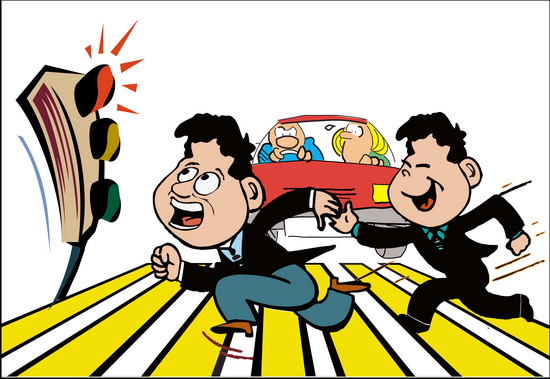

A 怪事——闖紅燈是“正常”,等紅燈成“異類”

事實上,對行人闖紅燈進行處罰早已有法律規定。我國道路交通安全法第89條規定:行人、乘車人、非機動車駕駛人違反道路交通安全法律、法規關于道路通行規定的,處警告或者5元以上50元以下罰款;非機動車駕駛人拒絕接受罰款處罰的,可以扣留其非機動車。

B 牢騷——“闖紅燈關你們什么事”

“‘中國式過馬路’是集體破壞規則,背后是國人的‘法不責眾’觀念,以及從眾的‘羊群效應’。加之貼上‘中國式’的標簽,表面上使這種普遍違法行為更具合理性。”

交通運輸部管理干部學院教授張柱庭分析認為,大多數行人交通安全意識尚停留在農耕社會“想怎么走就怎么走”的層面,誤以為交通規則不是交通法律。同時,相關部門執法不嚴,“有時管,有時不管”“城市管,鄉下不管”等選擇性執法現象依然存在,無疑助長了行人的違法行為。

C 建議——讓文明出行成為自覺行動

專家指出,各地紛紛出臺舉措的同時,如何避免治理“中國式過馬路”成為旋風式的“運動”,并在此過程中修復公眾對規則及法律的尊重和信任,應當是執法者更需關注的焦點。

“治理‘中國式過馬路’不能一罰了之。”張長青并不贊成“以罰代教”。他認為,對帶頭者進行處罰是選擇性執法,不僅增加了執法成本,而且助長行人僥幸心理,不能起到警示作用,無助于問題解決。“從根本上解決‘中國式過馬路’,要靠民眾自覺自律,提升文明意識、道德素質與責任感。應在全社會范圍內加大宣傳力度,讓文明出行理念化為人們的自覺行動。”

張長青表示,交管部門在道路規劃、設計中,要提前介入,充分調查、預測交通需求,平衡道路資源分配,保證行人、非機動車通行權,從源頭上消除違法隱患。此外,還應積極完善現有道路設施,適當增加地下通道、過街天橋數量,科學設置信號燈時間。(來源:光明日報)