作者:中山大學社會學與人類學院人口研究所 梁宏

一、問題的提出

2013年8月,隨著清華大學公共管理學院就業(yè)與社會保障研究中心“清華養(yǎng)老金工作室”的《清華方案:中國養(yǎng)老金頂層設(shè)計》(以下簡稱“清華方案”①)發(fā)布,養(yǎng)老體制改革以及養(yǎng)老金繳納方案等問題在全社會范圍內(nèi)引起熱議。

“清華方案”的戰(zhàn)略之二是養(yǎng)老金規(guī)劃可以分步實施且有時間表,不同人群進入新制度的步驟安排是:1)機關(guān)事業(yè)單位采取“退休金漸退、職業(yè)養(yǎng)老金和個人儲蓄漸進”的策略;2)企業(yè)職工實行“老人老制度、中人對接新制度、新人參加新制度”的策略;3)城鄉(xiāng)居民實行“政府養(yǎng)老補貼對接國民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、個人儲蓄投資運營”的策略;同時,適時提高領(lǐng)取養(yǎng)老金的年齡,引領(lǐng)國民延遲退休。“清華方案”引起了勞動者對延遲退休的激烈討論。雖然延遲退休的必然性是基于人均預期壽命持續(xù)延長、受教育年限增長和老年負擔代際公平的需要,但是,仍然有些人認為養(yǎng)老體制改革尤其是延遲退休是由于養(yǎng)老金支付的壓力。

筆者認為,無論各種討論如何熱烈,引發(fā)哪些思考,及其對我國養(yǎng)老保障體制改革有怎樣的影響,都需要首先了解我國勞動力的特點,尤其是高齡勞動力目前的狀態(tài);而且,對于養(yǎng)老金規(guī)劃的分步實施以及提高領(lǐng)取養(yǎng)老金年齡、延遲退休年齡的漸進實現(xiàn)等問題,更需要掌握不同年齡層勞動力的素質(zhì)、就業(yè)狀態(tài)、收入及保障狀況。

二、數(shù)據(jù)來源

2012年7月,中山大學社會調(diào)查中心采用四階段不等概率抽樣法,具體為將中國(不含西藏自治區(qū)、海南和港澳臺)共2282個區(qū)縣單位作為PSU(初級抽樣單元)構(gòu)成調(diào)查總體,劃分為6大層(東部大省、東部小省、中部大省、中部小省、西部大省、西部小省)進行抽樣,各階段的抽樣單位為:第一階段,以區(qū)(地級市、省會城市和直轄市的各大城區(qū)和郊區(qū))、縣(包括縣級市)為初級抽樣單位;第二階段,以街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為二級抽樣單位;第三階段,以居民委員會、村民委員會為三級抽樣單位;第四階段,以家庭住戶為最終單位。從6大層中共抽取156個區(qū)縣單位作為PSU(初級抽樣單元),最終從中抽取404個村居。

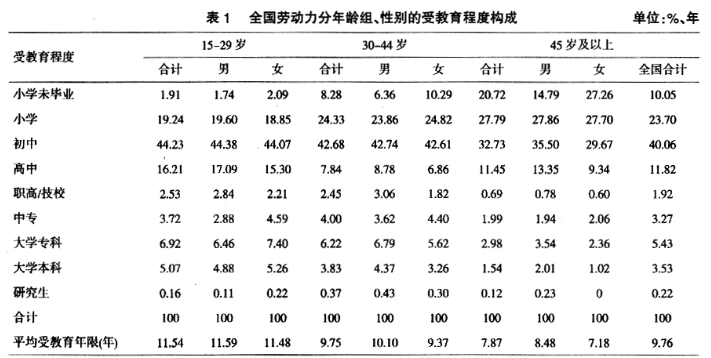

按照多輪次追蹤調(diào)查設(shè)計,2012年度共執(zhí)行3/4的樣本,即調(diào)查了303個村居,其中村委會171個,居委會132個;調(diào)查共接觸家庭15271戶,完成調(diào)查10604戶,調(diào)查成功率為69.43%;其中,村、居委會各完成5985戶和4619戶,最終獲得16231位勞動力個體的調(diào)查資料。本文利用此次調(diào)查的勞動力個體問卷調(diào)查數(shù)據(jù),分析不同年齡層勞動力的各種狀態(tài),進而為養(yǎng)老體制改革尤其是延遲退休制度的制訂提供實證依據(jù)。

?

?

光明日報社概況 | 關(guān)于光明網(wǎng) | 報網(wǎng)動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 光明網(wǎng)郵箱 | 網(wǎng)站地圖

光明網(wǎng)版權(quán)所有